お問い合わせ

流山おおたかの森校のお知らせ

授業ご紹介★年中★巧緻性UPの「コツ」

2025.04.12 授業

小学校受験特有のキーワードである「巧緻性」。

単に「器用さ」を表すのではない、「難しい作業ができる」というのでもない、独特の言葉です。そして、指示制作等では評価の重要なポイントになることも。

そんな「巧緻性」、いったいどうやって伸ばせばよいのだろう……と悩まれるご家庭は多いのではないでしょうか。

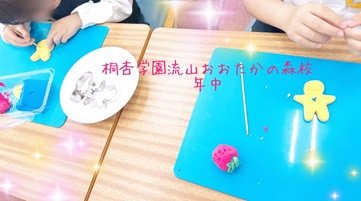

桐杏学園流山おおたかの森校の年中クラスでは、巧緻性を養う課題をふんだんに取り入れています。

たとえば、授業開始前、お友達が揃うまでのあいだに取り組む塗り絵。

A4サイズの小さな塗り絵は、季節の行事や自然物、食べ物等を主題にした当教室オリジナル。お手本を見ながら取り組むことで、注視する力、見写す力の向上をねらいます。

また、集中して取り組めば数分で完成させることができるので、授業前に気持ちを切り替え集中力を高める、達成感を味わうといった内面におよぶ効果も。

▲ねこさんうさぎさんと一緒に四季をめぐります

そして、もちろん、塗り残しやはみ出しなくきれいに塗る力もUP!

「縁取りしてから『さらさら塗り』だよね」「先に同じ色のところ全部塗っておくね」「あっ、まだ塗れるところ(塗り残し)ある!」

経験を重ねるごとに、みなさん自分なりの学びや気づきがあるようです。

ただし、この学びや気づきは、ただ漫然と「作業」として塗っていたのでは、得られるものではありません。

塗り絵を始める前や塗っている途中に、隣で見守っている大人が「『さらさら塗り』上手になってきたね」「まだここ塗れそうだね」など、適宜声を掛けることが大切です。

これを繰り返すうち、お子様の中に「塗り絵を仕上げるときのポイント」のようなものが生まれ育っていくのです。

▲折り紙制作にもたくさんの要素が…

そして、その「ポイント」をもとに、「今日はここを頑張りたい」と目標をもって取り組むことができるようになります。

その結果、集中力を保ち手早く正確に作業する力が高められていきます。いわゆる「巧緻性」がUPするのですね。

一朝一夕に身につくものではない巧緻性。その力を簡単に伸ばす都合のよい「コツ」などはありません。

しかし、身近なお父様お母様の温かいまなざしと適切なお声掛けが、お子様の巧緻性につながる力を育てる「コツ」と言えるでしょうか。

▲二人組でお道具を共有。自然なやりとりが生まれます。

桐杏学園流山おおたかの森校 年中クラスでは、1年間をかけて段階を踏み、無理なく巧緻性と巧緻性を支える周辺の力を養う、特別カリキュラムを多数ご用意しています。

塗り絵、はさみ切り、粘土など、さまざまな角度からより多くの学びを得られるよう、そして何より楽しめるよう、工夫された教材ばかり。

復習用の教材も都度お渡ししていますから、教室とご家庭の両輪でお子様の力を育てていきましょう!